本来なら10月中に「ご自宅で美味しい生うどんの作り方、出汁の取り方等をご確認頂ける動画」をお送りさせて頂かなければならないのですが、龍神うどんの引き継ぎ、OPEN後の店舗指導等があり、こちらの内容を作るのが遅れてしまい誠に申し訳ありませんでした。

ご支援頂きました支援金のほとんどは店舗維持及び新しい方々に対してのバックアップ費用として使用させて頂きました。今後は彼らがまずは龍神うどん本店を繁盛させ、その後関東へ出店出来る事を目指して今後努力してまいります。私も引き続き龍神うどんが繁盛するように週に一度程度となりますが、うどん、出汁の品質が落ちないように確認を行うようにしております。

また今後は火曜日を店休日としてそれ以外の土日祝日を含むすべての日を営業日として店舗運営しますので必ず繁盛すると私は思っています。また、龍神うどんのネット販売も時間が取れるようになりましたら彼らが開始致しますのでもしご希望がございましたらご購入の程宜しくお願い致します。こちらに関しましては追ってご連絡させて頂きます。

それでは以下の内容にて「ご自宅で美味しい生うどんの作り方、出汁の取り方等をご確認頂ける動画」として記載させて頂きたいと思いますが、今回動画の編集ソフトがうまく機能してくれず、音声も編集できず、また動画を繋ぐことも出来ず、そして茹での部分で撮影を行った動画が途中でスローモーションとなってしまいましたので、部分的に動画を使用させて頂きます。

誠に見づらいご案内で申し訳ございません。

それではまず必要なものをお知らせ致します。

1.うどん用小麦 こちらで購入可能です。

※ヤフーショッピングで岡坂商店 雀と検索して頂けますと出てきます

2.普通の塩

3.100円ショップ又はホームセンターで販売されている丸い棒と小さなまな板(麺を延す為の棒50cm程度のもの)

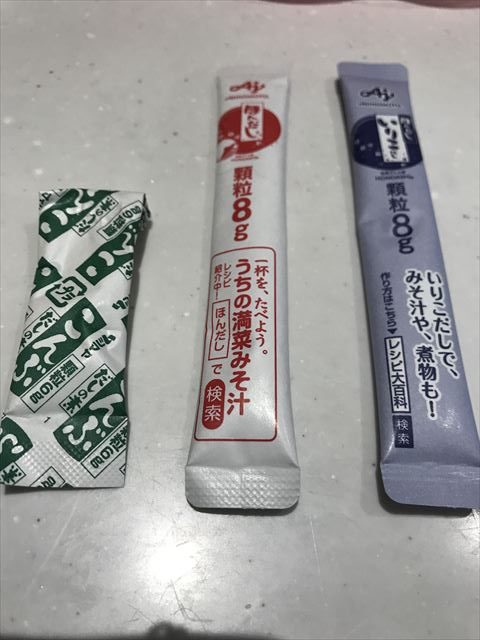

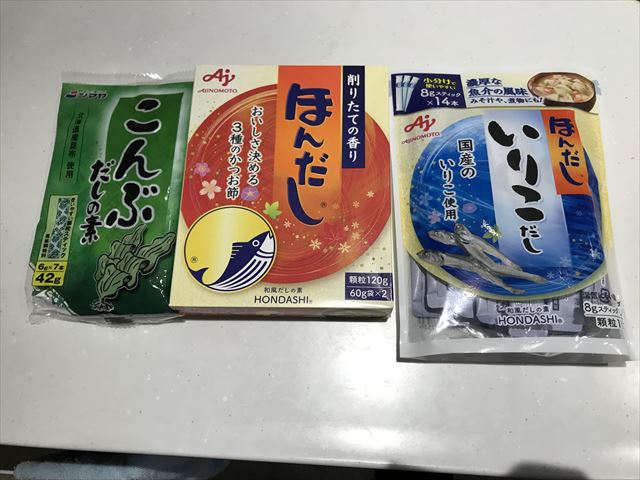

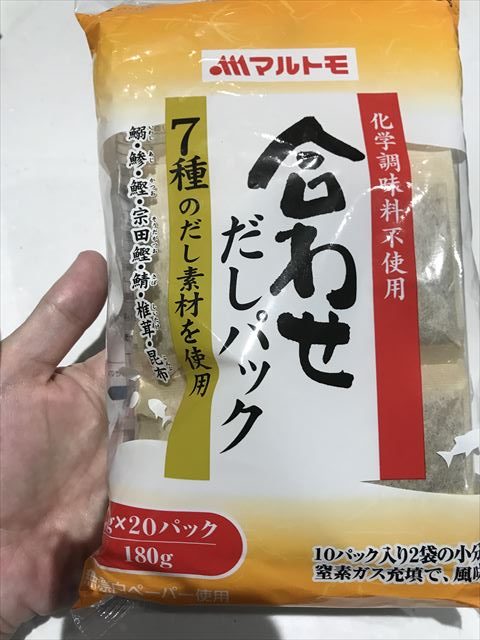

4.イリコだしの素、昆布だしの素、ほんだし、もしあれば混合だしの素

5.薄口しょうゆ又はだししょうゆ(鎌田醤油など)

参考までにだしパックの画像を掲載しておきます。これでなければいけないという訳ではありません。

準備物はおおまかにこの5点となります。あと必要な物として2リットル以上入る鍋や練りに必要なボウル、計量カップがありますがもし自宅に無いようでしたらご用意が必要となります。

それでは今回、小麦粉を手で練って、鍛えて、延して切るという本格手打ちと、出汁に関しては白だしから取るのは大変手間がかかりますので、簡易に美味しく作れる出汁の作り方をお教えさせて頂きます。

【1.練り】

まずうどん作りは初めに練りから始まりますが、練りはうどん用小麦粉と塩水を使用し手ごねで練り合わせます。

うどん玉で6人前を作るにはおおよそ900gのダンゴが必要となります。

900gのダンゴを作るには、うどん用小麦粉600g、塩水300gが必要です。

(塩水の割合は水290gに対して塩10gを混ぜ合わせて塩水を作ってください)

小麦粉と塩水を用意できましたら以下の動画の方法にて小麦粉と塩水を練り合わせてください。

※誠に申し訳ございませんがこの動画は龍神うどん後継者に対して手打ちの指導をした際の動画となりますので録画されている音声はあまり気にせずご覧ください。

※この工程は延して切る1日前に行って、作ったダンゴを1日休めた方が美味しいうどんが作れますので、出来れば前日にダンゴ作りを行ってください。ダンゴの保存方法は常温でかまいません。

言葉遣いはご支援頂きました皆様に対して失礼な言葉遣いになっているかもしませんがご了承お願い致します。

このように粉と塩水を練り合わせて出来上がったダンゴを袋に入れて約1時間休ませます。

休ませたダンゴを鍛えなおす必要がありますので次のダンゴ作り(菊揉み)をご覧ください。

【2.ダンゴ作り(菊揉み)】

次に1時間程袋の中で休ませたダンゴを鍛えなおす必要がありますので、次の動画を確認頂きまして小麦粉に含まれるグルテンというモチモチ食感成分(うどんのコシ成分)を活発に鍛えなおします。

まずは先ほど袋に入れて1時間放置したダンゴを一度袋から取り出し、そのダンゴをテーブルなどの硬い場所で手のひらや拳を使ってグイグイ押しつぶしてください。これは足踏みの代わりとなります。

押しつぶしたダンゴの生地を4つに折り畳み、その状態で上から手のひらで少し固めて下さい。

その状態で約20分休めてその後に以下の動画のように菊揉みという手順を行ってください。菊揉みが完了しましたら一晩常温で休めて下さい。お部屋の温度は20度前後の温度が一番好ましいです。

先ほども書きましたが菊揉みの後は20度前後の部屋で一晩袋に入れた状態で寝かせてください。

一晩寝かせた後に翌日の朝、もう一度同じように菊揉みを行います。菊揉みの工程は最低2回は必要です。

2度目の菊揉みを終えて、30分後に次の延し、包丁切りの手順へと進むのが理想的です。

菊揉み後、あまり時間が経ちすぎるとダンゴの中のグルテンが弱ってきてうどんのコシが少し弱くなります。

【3.延し(包丁切り)】

次は麺棒で延す工程と王朝切りの工程となります。

うどんのダンゴはおおよそ900gありますが、そのサイズのダンゴを延すには長い麺棒が必要となりますのでダンゴを300g程度に切り分けて延して切る必要があります。

今回は100円ショップやホームセンターで販売されている短い棒で延して、家庭の包丁で切る動画を作成しました。ご覧ください。

※すみません、私が来ているシャツはMade inタイランドのブランドコピー品800円です!笑

※動画の中で延す厚みに関して私がお伝えしている部分ですが、最終の厚みが約3mm程度でちょうど良い厚みとなります。2mm~2.5mmとお伝えしているのは間違いです!すみません。

※包丁切りの際には小さなまな板をご使用下さい。100円ショップでも販売されています。

切り終えますと次はそのうどんを茹でる工程へと進みます。

【4.茹で上げ】

茹でる工程ですが、誠に申し訳ありませんが録画した後に録画自体がスローモーション動画となっており、どうする事も出来なかったため、動画と写真を交えて説明させて頂きたいと思います。

生うどん100gに対して1リットルのお湯が必要です。お湯の量が少ない場合には生麺に含まれている塩が抜けにくくなり、少し硬いうどん、塩辛いうどんとなってしまいますのでご注意下さい。

麺をお湯に入れたらすぐに菜箸でかき混ぜてください。そのままにしておくとうどんが塊になります。

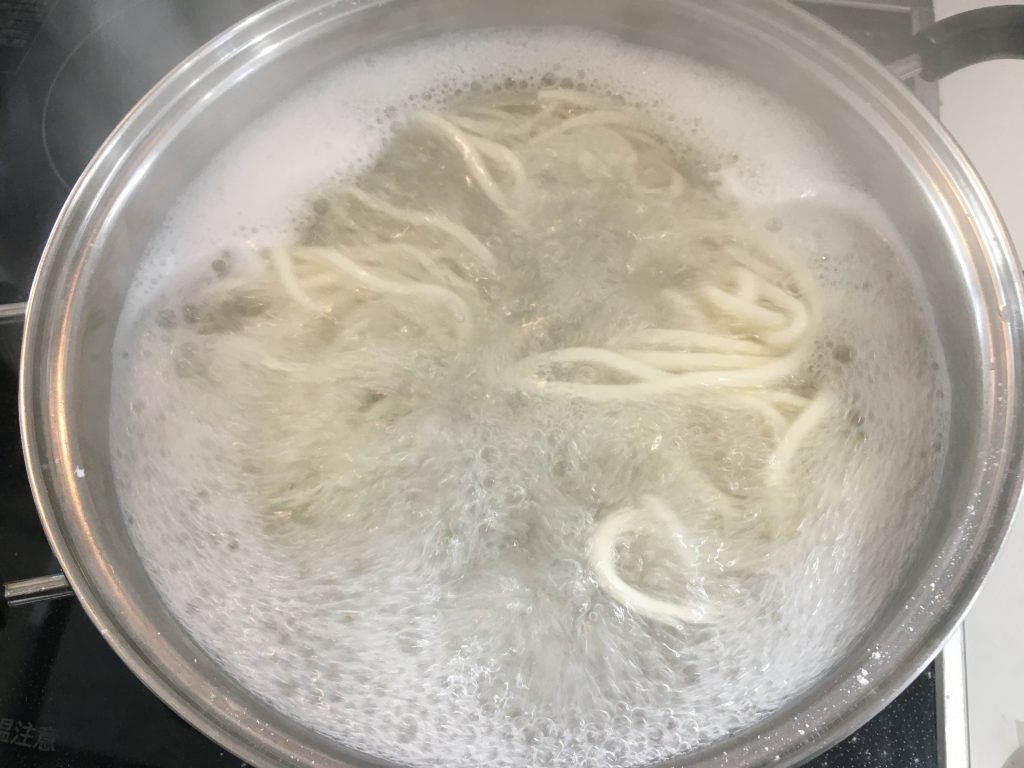

写真のように常に沸騰させた状態で約9分、太い麺なら10分~11分茹でると釜揚げ、釜玉などの釜から揚げてすぐに食べるうどんが出来上がります。

冷たいうどんを食べる場合にはそこから更に5分茹でてください。そこから更に5分茹でた動画が以下の動画になります。

それでは出汁の取り方についてご説明を以下に記載致します。

出汁はイリコ、鰹、昆布、雑節など直接入れて出汁をとるのは非常に時間もかかり大変な作業となりますので、今回は市販のだしの素などを使用した美味しい出汁の取り方をお伝え致します。

通常かけだしは1人前300ml程度になりますので、水500mlに対しての割合を以下に記載しますので参照下さい。

かけだしの作り方調合割合

1.水500ml

2.イリコダシスティック1本(8g)

3.ほんだしスティック1本(8g)

4.昆布だしスティック半分(4g)

5.みりん 大さじ1杯

6.醤油又は出汁しょうゆ 大さじ1杯弱(最初に大さじ半分程度入れて味を確かめて薄ければ少し足す)

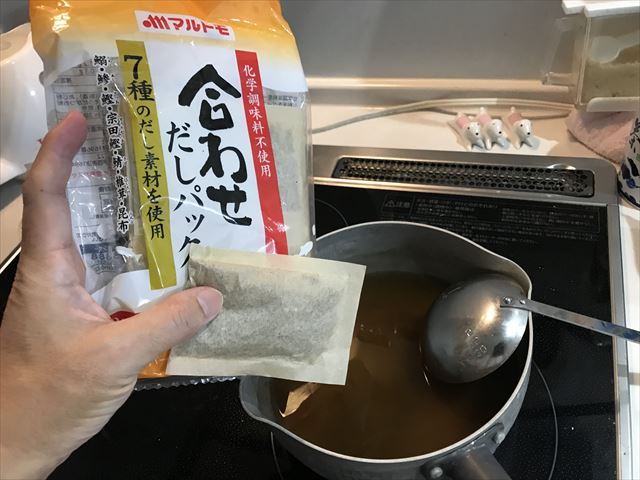

7.合わせだしパックがあれば入れてください

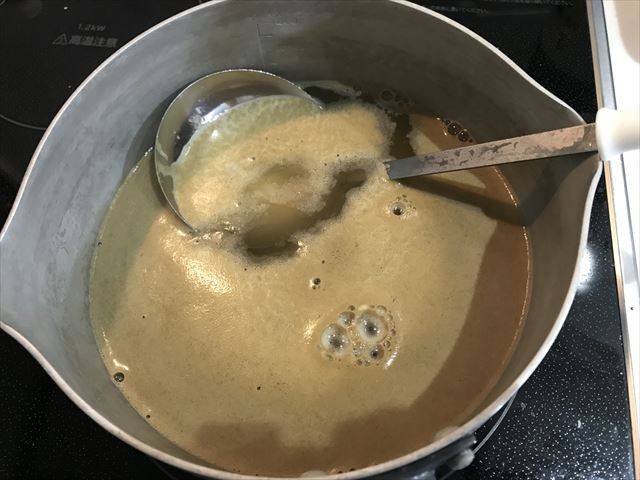

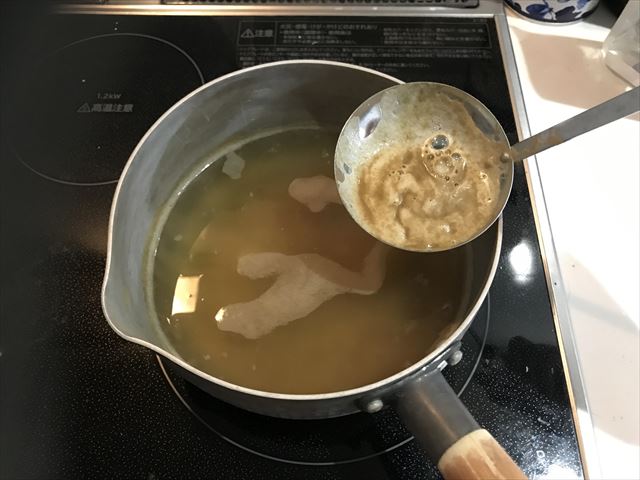

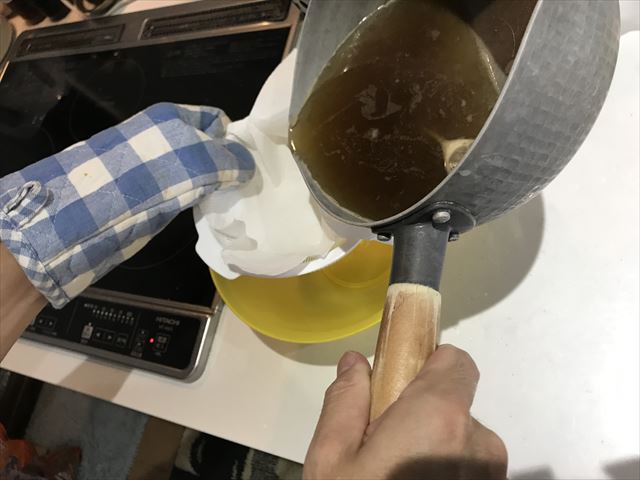

上記割合にて一度沸騰させて、だしの素の灰汁が出ますので一度火を止めて取り除いてください。

※合わせだしパックを使用した場合には沸騰する前くらいの段階で取り除いて下さい。

灰汁取りを行った後、だしの素を使用している為、鍋の底に粉っぽさが残ります。その粉っぽさを解消する為にざるにキッチンペーパーやダシこしシートなどを使用すればおおまかな粉っぽさは取れます。完全に取りきるには専用のダシこしシートが必要です。

出汁は関西や関東で醤油の種類も異なりますので、地方にあった醤油を使って頂いた方が良い場合もありますが、さぬきうどんの場合には基本的に薄口しょうゆを使用しています。

もしざる出汁をとる場合には、上記説明の醤油を濃口しょうゆに変更して入れる量を5倍程度にします。大スプーン5杯程度入れるとちょうど良い感じになると思います。

美味しい讃岐うどんの作り方は以上の説明内容となります。

大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。お子様などと一緒に作られる際には包丁の取り扱い、熱い出汁の取り扱いに注意して楽しうどん作りを行ってください。

非常に簡素な内容で申し訳ありませんが何かご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

こちらの内容を掲載したサイトは私の個人サイトですのでお問合せ欄からメールが可能です。宜しくお願い致します。

追伸:龍神うどんの経営はおかげさまで若き二人が順調に育って、お客様のご来店も閉店前の人数をある程度維持してこれから日々努力をすれば必ずや成功出来る状況となってきております。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお長い申し上げます。 龍神うどん 元店主 大西 隆一